2011~2016年,教育部科技发展中心曾先后组织了三次面向全国高校的“高等教育信息化建设与应用现状调查”活动,三次调研活动中,2011年是“十二五”的开局之年,2016年是“十三五”的开局之年。这两次调研,共有800多所高校参加,其中有117所高校两次调研均参与其中,对比这117所高校五年间信息化建设的变化,可以为我们描绘和刻画高校信息化的进程,发现其发展中存在的部分规律,为今后更科学合理地部署与推进信息化工作提供借鉴与决策参考。

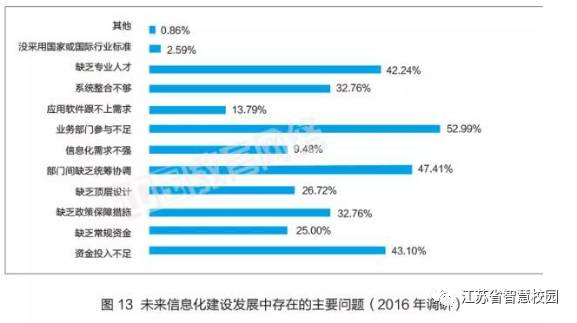

在两次调研中,关于信息化建设发展过程中存在的问题,我们可以看到,资金不足、专业人才缺乏、业务部门参与不够等问题,均占较大的比重,成为制约信息化发展的重要因素。

而值得注意的是业务部门参与不够,两次调研均有一半以上的学校选择,说明五年间,高校信息化部门,在与教育教学部门如何建立起良好的合作关系这个问题上,仍有许多阻碍,而这也反映出学校的信息技术与业务工作还不能进行有机的融合。

其中的原因是多方面的,多数学校都提出自己学校存在问题的原因,有信息化理念的问题,有部门间协调配合的问题,有IT人才流失的问题,也有技术无法适应业务个性化需求的问题,以及在信息化过程中形成新的信息孤岛等问题。

针对这些现存的问题,一些学校也建言献策,提出了解决问题的建议,在诸多学校的反馈中,我们发现,有53所学校在问题描述和建议中均涉及到数据整合、数据共享方面的内容,可以预测,以数据流改造高校管理流程的思路,将成为主流的解决方案。

为此,我们提出如下两点建议:

确立高校CIO制度

确立信息化的“一把手”责任制,从顶层设计着手,推动管理流程重组再造,从而实现学校的治理现代化。

信息技术已经融入大多数师生的生活、学习与工作中,大学师生希望得到一体化的服务需求日渐清晰和强烈,如何给师生带来获得感,也是对信息化工作好坏评价的一个重要指标。

传统管理模式的条块分割,使得全校的信息化工作由不同的IT部门推动,并且有形成新的信息孤岛的趋势,这种发展态势,不利于高校适应全新的环境培养富有竞争力的人才,也不利于信息化促进高校现代化的进程。

因此,需要从顶层设计开始,对学校的部门建置、管理流程进行梳理,利用技术的手段对传统机制进行现代化的重组和再造,以数据流推动工作流,从根源上解决传统体制造成的资源分散、数据孤岛问题。

加强和完善信息化人才制度建设

建立灵活的用人制度,适应市场的规律,事业留人、待遇留人,建设一支高水平的高校信息化人才队伍。

在两次的调研中,虽然时隔五年,但对于专业人才的需求,却一直不变。如图12、13所示,2011年调研,117所高校中有52.99%的学校认为缺乏专业人才,2016年的调研,这个数据仍然高达42.24%,IT人才缺乏是长期以来困扰高校信息化发展进程的一大问题,然而这个问题在传统的用人机制中,一直难以得到合理的解决。

信息化人才是随着信息技术与信息产业发展而形成的一类特殊的人才群体。我国信息化人才队伍的总量及其比重和发达国家仍有很大差距,信息化人才的管理模式已经不能适应形势需要。

习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上强调,“建设网络强国,要把人才资源汇聚起来,建设一支政治强、业务精、作风好的强大队伍。”“千军易得,一将难求”,要培养造就世界水平的科学家、网络科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队,需要建立“聚天下英才而用之”的良好机制。

同样,教育信息化要取得成功,人才是致胜的关键。作为高校的信息化建设和网络安全的有力支撑,高校信息化人才队伍建设应当在学校发展战略层面上加以重视,其稳定与发展,将大大促进教育信息化的进程。

因此,当前,针对信息化人才队伍建设,要提供灵活的用人机制,适应市场的机制,事业留人,也要待遇留人,为信息化人才队伍创造发展的空间,从根源上稳定高校信息化人才队伍。